정부가 1995년 부동산실명제 도입 이후 18년 만에 처음으로 ’과징금’ 제도를 대폭 손본다. 과중한 과징금 탓에 실명으로 전환되지 않고 있는 부동산을 양성화해 부동산 거래를 투명하게 하고 세수를 확충하기 위해서다.

정부가 지하경제 양성화 차원에서 부동산 실명제 과징금제도를 손보기로 했다. 사진은 판교 신도시 인근 토지. <매경 DB>

차명 부동산이란 실제로는 본인 소유지만 제3자 명의로 등기해놓은 토지나 건물을 뜻한다. 이는 사실상 부동산실명법을 위반한 범법 행위다. 차명 부동산 소유 목적도 부동산 투기나 탈세 등이 많다.

이렇게 따지면 차명 부동산 보유자는 과징금을 물려 처벌하는 게 맞다. 그럼에도 정부가 부동산실명제 관련 과징금 제도를 손보기로 한 것은 차명 부동산에 과징금을 물리는 것보다 이를 양성화하는 게 경제에 더 큰 도움이 된다는 판단에서다.

차명 부동산은 본인이 먼저 신고하거나 세금이나 부동산 소유권을 둘러싼 법적 다툼이 일어나기 전에는 적발해내기가 물리적으로 어렵다. 적발 주체인 지방자치단체가 일일이 개인의 부동산 소유관계를 확인하는 게 사실상 불가능하기 때문이다. 강남구 관계자는 "대부분 세무서에서 양도소득세 등을 부과할 때 세금을 두고 다투거나 이혼 등의 과정에서 명의신탁 해지에 의한 소유권 이전 청구 소송을 하는 단계가 돼야 알 수 있다"고 밝혔다.

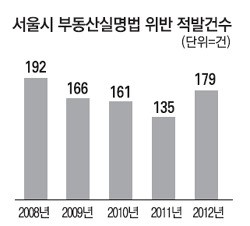

|

연간 수백만 개에 달하는 서울시 전체 부동산 등기 수에 비하면 사실상 거의 적발이 이뤄지지 않은 것이다. 미납 문제도 심각하다. 부동산시장의 핵심 지역인 강남구에서 지난해 부동산실명법 위반으로 부과한 과징금은 총 17건, 17억원이었지만 이 중 실제로 징수한 금액은 5건, 3억9000만원으로 절반에도 미치지 못했다.

부동산 명의 정상화가 활발해질 경우 과징금을 통해 지방재정을 확충할 수도 있어 ’두 마리 토끼’를 잡는 효과가 기대된다.

차명 부동산 과징금 부과를 담당하는 서울시 한 구청 관계자는 "10억원짜리 아파트라면 과징금만 3억원인데 아무리 자산이 많은 사람이라도 선뜻 내놓을 사람이 어디 있겠느냐"며 "과징금 부담이 너무 크니까 오히려 징수가 어려웠는데 일부 감면 등의 조치가 있다면 현실적인 징수가 가능할 것"이라고 말했다.

전문가들도 분할납부나 납부기한 연장, 과징금 일부 면제 등으로 규제가 완화되면 그간 잠자고 있던 차명 부동산을 원상 회복하는 사람이 많을 것이라고 평가했다. 과거 1995년 제도 도입 당시 1년간 주어졌던 과징금 유예기간을 놓친 사람이 상당히 많기 때문에 부담만 줄여준다면 명의 정상화를 유도할 수 있다는 것이다.

황재규 신한은행 세무사는 "제도 도입 20년이 가까워지면서 나이를 먹은 소유주들이 이제 증여세와 과징금 등을 놓고 고심하고 있다"며 "공시지가 30%에 달하는 과징금을 한시적으로 10~20% 감면해준다면 명의를 회복할 사람이 꽤 있을 것"이라고 말했다.

기획재정부(전 재정경제원)가 1996년 내놓은 ’부동산실명제 실시 현황과 추진 방향’ 자료에 따르면 차명 부동산의 실명전환 유예기간이던 1995년 7월부터 1996년 6월까지 명의신탁 해지에 의한 실명전환 건수는 총 5만4945건이었다. 여기에 명의신탁 당사자 간 분쟁으로 실명전환 소송이 벌어진 8170건 등을 합치면 6만3000건가량의 명의 회복이 이뤄졌다.

이번 규제 완화에 따른 실명전환 규모 역시 이에 못지않을 것이란 게 전문가들 예상이다. 마지막 유예기간이 끝난 이후 17년이 지났다는 점을 감안하면 그간 적체된 차명 부동산이 상당하다는 판단에 따른 것이다.

침체된 부동산 시장에 토지를 중심으로 주택ㆍ빌딩 등 매물이 상당 부분 쏟아질 가능성도 높다. 기재부는 1995~1996년 유예기간 당시에도 토지거래량이 정상적인 추세 이상으로 크게 증가하는 등 부동산 매각을 통한 명의 정상화 실적을 7만여 건으로 추정했다. 박원갑 KB국민은행 부동산전문위원은 "차명 부동산을 원상 회복해 자신이 직접 보유하기 부담스러운 사람은 매각을 통해 해결하는 방법을 택할 것"이라며 "가치 있는 매물이 시장에서 대거 늘어나게 될 것"이라고 내다봤다.

글 출처:매일경제